- 「老後、夫婦でどれくらい年金がもらえるんだろう」

- 「共働きと片働きでどれくらい差が出るのかな」

- 「年金だけで暮らしていけるのか不安だ」

このように考えている方もいるでしょう。

結論、厚生労働省がまとめた夫婦の年金受給額は以下のとおりです。

| 項目 | 月額の年金受給額目安 | 年間受給額の目安 |

|---|---|---|

| 夫婦のみの世帯 | 約24.0万円 | 約288.1万円 |

| 夫婦と子ども世帯 | 約22.9万円 | 約275.8万円 |

| 夫婦と親世帯 | 約22.3万円 | 約267.9万円 |

本記事では、夫婦の年金受給平均額や働き方別のシミュレーションをわかりやすく整理し、さらに「年金と老後資金はどれくらい不足するのか」についても試算していきます。

夫婦で安心して老後を迎えたい方は、ぜひ参考にしてください。

夫婦の年金受給額の平均値

厚生労働省の統計によると、夫婦世帯の平均的な年金受給額は約282.4万円(年間)となっています。単身世帯の151.5万円と比べると明らかに高く、夫婦単位で受給額が増えることが分かります。

ただし、世帯の構成や性別によっても差があり、必ずしも一律ではありません。

以下で詳細を見ていきます。

配偶者がいる場合の年金受給額

「夫婦だけで暮らす世帯」と「子どもや親と一緒に住む世帯」では、年金の受け取り額にどんな違いがあるのでしょうか。

以下は、代表的な世帯形態ごとの平均年金額を整理したものです。

| 世帯の形態 | 平均年金額(万円/年) | 特徴 |

|---|---|---|

| 夫婦のみ | 288.1 | 最も高い水準 |

| 夫婦+子ども | 275.8 | やや低め |

| 夫婦+親 | 267.9 | 平均より少ない |

| その他 | 265.8 | 最も低い水準 |

こうした違いは、家族構成による生活費の水準や働き方の相違が影響し、その結果が年金額の平均値に反映されていると考えられます。

配偶者がいない場合の年金受給額

今度は、配偶者がいない「ひとり暮らし世帯」の年金額を見てみましょう。

以下の表は、単身世帯の平均年金額と、配偶者がいる世帯との受給額の差を示したものです。

| 世帯の形態 | 平均年金額(万円/年) | 配偶者ありとの差 |

|---|---|---|

| 単身男性 | 170.3 | 約110万円少ない |

| 単身女性 | 148.5 | 約120万円少ない |

表から分かるとおり、単身世帯では受給額が大きく減少しています。

つまり、「夫婦で暮らせるかどうか」が老後の生活に直結していて、収入面での安心感にもつながっているといえそうです。

夫婦の老後にかかる生活費の平均はいくら?

共働き世帯の老後生活を年金で賄えるかを知るには、どれくらいの支出が発生するかを把握することが重要です。

総務省の「家計調査報告(家計収支編)2021年」によれば、65歳以上の夫婦のみで暮らす無職世帯の収入と消費支出の内訳は以下のとおりです。

| 実収入 | 23万6,676円 |

|---|---|

| 消費支出+非消費支出 | 25万5,100円 |

| 不足額 | 1万8,525円 |

夫婦2人の無職世帯では、平均で「毎月1万8,500円の赤字」という結果になりました。

年間では22万2,300円の赤字であり、老後生活が30年続くと仮定すると666万9,000円が不足する計算です。生活の仕方によっては更に赤字額が増加することもあります。

本調査の消費支出・非消費支出の合計はひと月あたり25万5,100円ですが、別の調査では「ゆとりある生活」を送るにはさらにお金がかかるとされています。

生命保険文化センター「2022(令和4)年度「生活保障に関する調査」によれば、最低限の生活・ゆとりある生活に必要な生活費はそれぞれ以下のとおりです。

| 項目 | 必要な月間生活費 |

|---|---|

| 最低日常生活費 | 23万2,000円 |

| ゆとりある老後生活費 | 37万9,000円 |

ただし、これはあくまで平均の試算であり、実際に必要な老後資金は「生活の仕方」「ライフプラン」によって異なります。年金等の収入や必要な生活費を把握し、不足しそうな分は早くから夫婦で貯めておく必要があります。

【働き方別】夫婦年金受給額シミュレーション

夫婦で共働きしている世帯の場合、それぞれの加入期間・働き方によって老後に受給できる年金額が変わります。

| 老齢基礎年金 | 国民年金の加入期間で受給額が変わる |

|---|---|

| 老齢厚生年金 | 厚生年金の加入期間や収入によって変わる |

夫婦の働き方に応じて受け取れる年金額をおおまかにシミュレーションしてみましょう。

夫婦が共に自営業のケース

夫婦ともにフリーランスや個人事業主として働く場合、受け取れる年金は「老齢基礎年金」のみです。

夫が最長の40年、妻が35年にわたって国民年金に加入した場合に受け取れる年金額は以下の通りです。

77万7,800円 × ( 480月 / 480月 )= 77万7,800円

77万7,800円 × ( 420月 / 480月 )= 68万575円

夫婦で受給できる年金額は「145万8,375円」です。

毎月に直すと12万1,531円であり、老後の最低日常生活費が23万2,000円と言われていることを考えると、年金だけでの生活は厳しいでしょう。

夫婦が共に会社員のケース

夫婦ともに会社員だった場合、厚生年金に加入していた時の報酬額や加入期間等に応じて年金額が変わります。

昭和21年4月2日以降に生まれた夫婦と仮定すると、計算式は以下のとおりです。

平均標準報酬月額×7.125÷1000×平成15年3月以前の加入月数

平均標準報酬額×5.481÷1000×平成15年4初以降の加入月数

※夫婦ともに、昭和21年4月2日以降に生まれたものとする

夫と妻の条件を以下のように仮定し、受給できる年金額を試算してみました。

| 項目 | 夫 | 妻 |

|---|---|---|

| 国民年金の加入期間 | 40年 | 40年 |

| 厚生年金の加入期間 | 40年 | 35年 ※子育て目的で5年間は就労せず、未加入の時期があると仮定 |

| 平均標準報酬月額 | 40万円 (加入月数300か月) | 25万円 (加入月数240か月) |

| 平均標準報酬額 | 50万円 (加入月数180か月) | 30万円 (加入月数180か月) |

【夫が受け取れる年金額】

・老齢基礎年金

77万7,800円 × ( 480月 / 480月 )= 77万7,800円

・老齢厚生年金

40万円×(7.125÷1000)×300月=85万5,000円

50万円×(5.481÷1000)×180月=49万3,290円

合計134万8,290円

・合計

77万7,800円+134万8,290円=212万6,090円

【妻が受け取れる年金額】

・老齢基礎年金

77万7,800円 × ( 480月 / 480月 )= 77万7,800円

・老齢厚生年金

25万円×(7.125÷1000)×240月=42万7,500円

30万円×(5.481÷1000)×180月=29万5,974円

合計72万3,474円

・合計

77万7,800円+72万3,474円=150万1,274円

夫婦で受給できる年金額の合計は、「362万7,364円」です。

夫が会社員・妻が契約社員のケース

夫がサラリーマンで妻が契約社員の場合、年金を試算した結果は以下のようになりました。

| 項目 | 夫 | 妻 |

|---|---|---|

| 国民年金の加入期間 | 40年 | 40年 |

| 厚生年金の加入期間 | 40年 | 30年 ※子育て目的で10年間は就労せず、未加入の時期があると仮定 |

| 平均標準報酬月額 | 40万円 (加入月数300か月) | 15万円 (加入月数180か月) |

| 平均標準報酬額 | 50万円 (加入月数180か月) | 30万円 (加入月数180か月) |

【夫が受け取れる年金額】

・老齢基礎年金

77万7,800円 × ( 480月 / 480月 )= 77万7,800円

・老齢厚生年金

40万円×(7.125÷1000)×300月=85万5,000円

50万円×(5.481÷1000)×180月=49万3,290円

合計134万8,290円

・合計

77万7,800円+134万8,290円=212万6,090円

【妻が受け取れる年金額】

・老齢基礎年金

77万7,800円 × ( 480月 / 480月 )=77万7,800円

・老齢厚生年金

15万円×(7.125÷1000)×180月=19万2,375円

20万円×(5.481÷1000)×180月=19万7,316円

合計38万9,691円

・合計

77万7,800円+38万9,691円=116万7,491円

夫婦で受給できる年金額は「329万3,581円」で、1ヶ月あたり27万4,465円です。

夫が会社員・妻がパートのケース

妻が会社員として10年間働いた後、退職して第三号被保険者として夫の扶養内で働いた場合を想定しました。

試算した結果は以下の通りです。

| 項目 | 夫 | 妻 |

|---|---|---|

| 国民年金の加入期間 | 40年 | 40年 |

| 厚生年金の加入期間 | 40年 | 10年 ※10年の正社員勤務後は扶養の範囲のみ就労 |

| 平均標準報酬月額 | 40万円 (加入月数300か月) | 20万円 (加入月数120か月) |

| 平均標準報酬額 | 50万円 (加入月数180か月) | – |

【夫が受け取れる年金額】

・老齢基礎年金

77万7,800円 × ( 480月 / 480月 )= 77万7,800円

・老齢厚生年金

40万円×(7.125÷1000)×300月=85万5,000円

50万円×(5.481÷1000)×180月=49万3,290円

合計134万8,290円

・合計

77万7,800円+134万8,290円=212万6,090円

【妻が受け取れる年金額】

・老齢基礎年金

77万7,800円 × ( 480月 / 480月 )= 77万7,800円

・老齢厚生年金

20万円×(7.125÷1000)×120月=17万1,000円

・合計

77万7,800円+17万1,000円=94万8,800円

夫婦で受給できる年金額は「307万4,890円」で、1ヶ月あたり25万6,240円です。

年金とあわせて必要な老後資金はいくら?夫婦の不足額を試算

令和4年の「年金制度基礎調査」によれば、夫婦高齢者無職世帯の平均年金受給額は月24.0万円です。

一方で、非消費支出と消費支出を合わせた生活費は月28万6,877円。差し引きで毎月46,877円、年間にすると約56万円の赤字が発生します。この不足額をもとに、老後期間ごとの必要資金を試算します。

モデルケースは以下のとおりです。

- 夫婦二人、年金受給開始年齢65歳

- 夫:会社員として厚生年金を40年納付

- 妻:基礎年金を満額受給

- 年金収入:月24.0万円(年288万円)

- 支出:月28万6,877円(年344万円)

65歳~75歳までの老後資金シミュレーション

| 期間 | 65歳~75歳(10年間) |

|---|---|

| 月不足額 | 約46,877円 |

| 年不足額 | 約56万円 |

| 総不足額 | 約560万円 |

65歳から75歳までの10年間で見ると、足りないお金は合計でおよそ560万円にもなります。退職金や貯金があればカバーできる金額ですが、思ったより大きいので「どう引き出して使うか」を考えておかないといけません。

特に老後のスタート直後から赤字が続くことになるので、その点をしっかり意識して準備することが大切です。

65歳~85歳までの老後資金シミュレーション

| 期間 | 65歳~85歳(20年間) |

|---|---|

| 月不足額 | 約46,877円 |

| 年不足額 | 約56万円 |

| 総不足額 | 約1,120万円 |

このシミュレーションでは、20年間で不足するお金はなんと1000万円以上になります。さらに、病気やケガの医療費、家の修理など予想外の出費も考えると、1,500万円くらいは準備しておいた方が安心です。

つまり、年金だけでは生活が成り立たないので、退職金や貯金をどう取り崩すか、または資産運用をどうするかを、早めに考えておく必要があるでしょう。

65歳~95歳までの老後資金シミュレーション

| 期間 | 65歳~95歳(30年間) |

|---|---|

| 月不足額 | 約46,877円 |

| 年不足額 | 約56万円 |

| 総不足額 | 約1,680万円 |

このシミュレーションでは、普通に生活するだけでも30年間で1,600万円以上が不足する計算です。さらに「旅行に行ったり趣味を楽しんだりする、ちょっとゆとりのある生活」を考えると、毎月37万9,000円が必要とされています。

そうなると年金だけでは14万円以上も不足して、30年間でなんと5,000万円以上の赤字になってしまいます。ゆとりある老後を送りたいなら、年金だけに頼らず、私的年金や投資を組み合わせて準備しておくことが大切です。

共働き夫婦が今からできる老後の年金・老後資金対策

ここからは、預貯金だけでは不足しそうな老後資金を準備するための対策を紹介します。

対策1.任意加入で国民年金の加入期間を増やす

国民年金を満額で受け取るには40年の加入期間が必要です。

20~60歳までの加入期間で40年に満たない場合、60~65歳まで任意加入することを検討しましょう。任意加入の期間も含めて加入期間40年なら、満額を受け取ることができます。

国民年金は加入期間(最長40年)で受給額が変わるため、満額に届かない場合でも任意加入期間に応じて基礎年金を増やすことができます。

対策2.国民年金に加入している方は付加年金を利用する

付加年金は、国民年金保険料に月400円を上乗せで納付することで将来の年金額に一定額が加算される制度です。

1年で受け取れる付加年金の金額は以下の式で計算できます。

たとえば40歳から60歳までの20年間納付すると、納めた付加年金保険料は「400円×240ヶ月=9万6,000円」です。一方、1年で受け取れる金額は「200円×240ヶ月=4万8,000円」となります。

付加年金は、2年で元が取れ、3年目からは受け取る金額が丸ごとお得になる制度です。

対策3.年金繰り下げを活用する

原則として年金を受け取り始めるのは65歳からですが、66歳から75歳までのあいだで繰り下げて増額した年金を生涯受け取ることが可能です。

1ヶ月繰り下げるごとに0.7%、最長の75歳まで繰り下げることで最大84.0%の増額になります。

65歳以降もしばらく働き続ける場合、年金の受給開始年齢を繰り下げることを検討しても良いでしょう。

対策4.長期の資産運用で老後資金を作り出す

超低金利の現在は、預貯金だけでは老後資金を補えない可能性があります。老後資金を効率的に増やしたい場合は、資産の一部を資産運用に振り分けることも検討しましょう。

おすすめの制度として「iDeCo」「つみたてNISA」「個人年金保険」を紹介します。

- 資産運用1.iDeCo(個人型確定拠出年金)

- 資産運用2.つみたてNISA

- 資産運用3.個人年金保険

資産運用1.iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCo(確定拠出年金)は、自身で掛金を拠出して運用する商品を選び、自分で運用する私的年金制度です。

拠出した掛金と運用で得た利益を将来、年金または一括受け取りで受け取ることができます。

iDeCoには大きく分けて3つのメリットがあり、効率的な資産運用を後押ししてくれるでしょう。

- 拠出した掛金が全額「所得控除」になり、所得税と住民税が安くなる

- 運用期間の運用益が非課税になる

- 受け取る際、一括受け取りでも年金受け取りでも一定の控除がある

ただし、原則60歳になるまでは受け取ることができないデメリットもあります。

資産運用2.つみたてNISA

つみたてNISAは、長期・積立・分散投資を支援する非課税制度です。

iDeCoのように掛金が所得控除になるメリットはありませんが、証券会社によっては100円から投資でき、いつでも投資信託を売却して現金化できます。投資商品も金融庁の条件をクリアした投資信託・ETFに限定されており、初心者でも始めやすいでしょう。

資産運用3.個人年金保険

個人年金保険は、自分で保険料を積み立てることで老後の年金を準備する制度です。

保険料の一部が「個人年金保険料控除」の対象になることで、所得税や住民税の負担を軽減させることができます。

年金の受け取り方には以下の3つのタイプがあり、商品によってどのタイプかが異なります。

- 確定年金:年金受取人の生死に関係なく、一定期間は年金を受け取れる

- 終身年金:年金受取人が生存中に限り、年金を受け取れる

- 有期年金:年金受取人が生存中に限り、一定期間だけ年金を受け取れる

共働き夫婦でも年金だけで生活が厳しいケースとは?

夫婦で働き続けても「年金さえあれば安心」とは言い切れません。雇用形態や住宅ローンの残高、医療・介護の負担によっては、平均的な年金額を受け取っていても赤字が続きます。

ここでは年金収入があっても厳しくなる典型的な条件を整理します。

非正規雇用や短時間勤務で厚生年金が少ない

厚生年金の受給額は「加入月数」と「標準報酬額」に比例して決まります。そのため、非正規雇用や短時間勤務が長い場合、加入期間が短くなりやすく、かつ給与水準も低いため、受給額が抑えられる傾向にあります。

結果として、夫婦合算で見ても年間受給額が平均を下回りやすいのです。

改善のために考えられる方法としては、次の3つがあります。

- 国民年金基金の活用

- 社会保険の適用要件(週20時間以上・月収8.8万円以上など)を満たす働き方に切り替える

- 就業中断期間にはiDeCoや国民年金の付加年金で上乗せを行う

- 「ねんきんネット」で不足月や低報酬期を確認し、将来の就労設計に反映する

雇用形態の違いは、そのまま老後の年金額の差につながります。現役のうちから働き方を意識して設計していくことが、将来の安心につながる大切なポイントです。

住宅ローンや教育費が老後も続く家庭

もし65歳を過ぎても持ち家のローンが残っていたり、新たに施設へ入居する費用が発生すると、年金だけでは家計がかなりきつくなります。

たとえば夫婦で月24万円の年金をもらっていても、ローンや学費で10万円近くが出ていけば、生活費や医療費に回せるのは実質14万円ほど。これでは最低限の暮らししかできません。

さらに、退職金を全部まとめて住宅ローンの返済にあてる場合も注意が必要です。一括返済をすると手元に現金が残らず、医療や介護など思わぬ出費に対応できなくなる恐れがあります。

対策としては次のような方法があります。

- 繰上げ返済と借換えを比較し、どちらが老後の家計に合うかを見極める

- 退職前までに教育費のピークを乗り越えられるよう計画する

- 住み替えやダウンサイジングで住宅費を減らす

- リフォームや修繕は積立をしておき、急な出費を防ぐ

老後の安心は「固定費をどれだけ抑えられるか」にかかっています。早めに対策しておくことが大切です。

医療費や介護費用が重い

高齢になると、医療費や介護費が大きな負担になります。医療費は高額療養費制度で自己負担の上限が決まっていますが、介護の場合は自己負担に加えて施設利用料や居住費などがかかり、実費が大きくなりやすいのが特徴です。

要介護の期間が長く続けば、年金だけではとても足りなくなってしまいます。

こうした事態に備えるには、次のような工夫が有効です。

- 医療と介護の保険は分けて考え、「短期入院や通院」と「長期介護」にそれぞれ対応できるようにする

- 自治体の助成制度や、介護保険で使える区分支給限度額を確認しておく

- 在宅介護と施設介護の両方の費用を試算し、夫婦で共有しておく

- 住宅のバリアフリー改修や通院経路の工夫をして、将来の出費を抑える

医療や介護にどのくらいのお金が必要になりそうかを前もって把握しておけば、無理に資産を取り崩さずに済むでしょう。

夫婦年金受給額の将来はどうなる?見通しについて

これからの夫婦年金はどうなるのでしょうか。名目上は増える可能性があるものの、実際には「マクロ経済スライド」という仕組みで少しずつ抑えられていきます。少子高齢化が進む限り、実質的な受け取り額は減っていくと考えておいたほうがよいでしょう。

その一方で、制度改正の方向は「働きながら年金を受け取りやすくする」方向に進んでいます。

主なポイントは次のとおりです。

- 厚生年金の対象が広がる:短時間勤務でも加入できるようになり、将来の年金が増える

- 在職老齢年金の基準が緩和:支給が止まるラインが月50万円から62万円へ(2026年から)

- 受給の繰下げ期間が延長:75歳まで繰下げ可能で、最大84%も増額できる

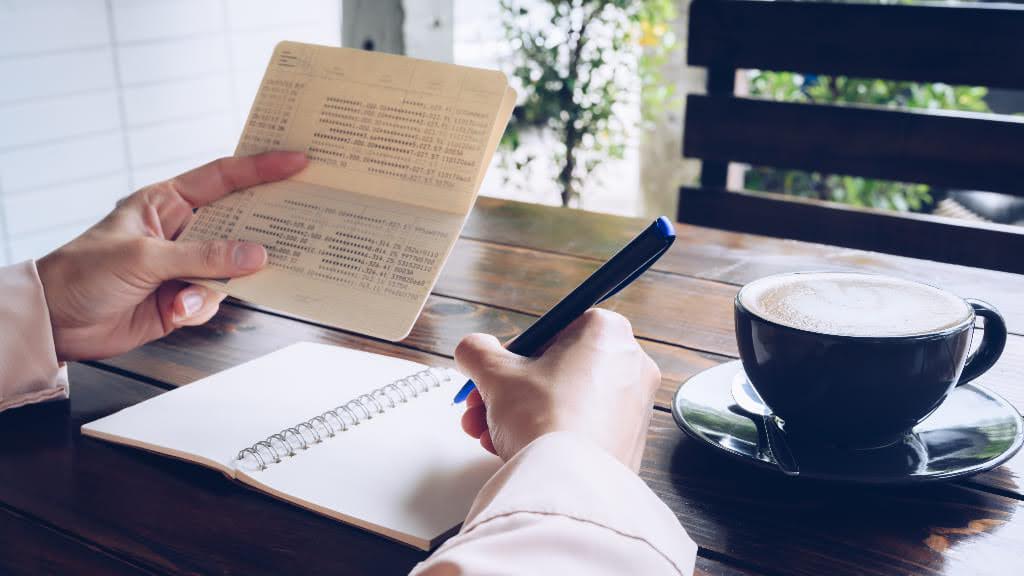

夫婦の年金受給額を確認する方法

ここでは「ねんきん定期便」「ねんきんネット」「公的年金シミュレーター」の3つと、最終的に手取り額へ落とし込む流れを整理します。

ねんきん定期便で現時点の加入記録と見込みを確認する

「ねんきん定期便」は毎年誕生月に送付される年金記録の通知であり、自身の加入状況や将来の見込額を確認するための基本資料です。

年齢によって記載内容が異なります。

- 50歳未満の場合:納付額、加入期間、標準報酬月額の推移を確認し、記録漏れの有無を点検する

- 50歳以上の場合:上記に加え、老齢年金の見込額も表示される。ただし物価や賃金の変動によって将来額は変動する

夫婦で確認する際の主なチェックポイントは以下のとおりです。

- 国民年金の未納・免除・猶予の有無、および第3号被保険者期間の確認

- 厚生年金の加入月数と標準報酬月額に漏れがないか

- 企業年金(厚生年金基金・確定拠出年金等)の加入履歴

- 夫婦それぞれの基礎年金・厚生年金の見込額を合算すること

もし「あれ?」と思う点があれば、給与明細や離職票と見比べて確認し、早めに訂正手続きをしておきましょう。

ねんきんネットで“将来ケース”を複数パターン試算する

「ねんきんネット」にログインすると、自分がこれまで払った記録をもとに将来の年金をシミュレーションできます。

主な機能は以下のとおりです。

- 年金見込額試算:退職年齢、賃金カーブ、受給開始年齢(繰上げ・繰下げ66~75歳)を変更してシミュレーション可能

- 結果の保存・出力:複数パターンを保存でき、CSVやPDFで出力して夫婦で比較検討が可能

- 在職老齢年金の試算:65歳以降も働く場合は就労条件を入力し、支給停止リスクを確認できる

夫婦で合算するときは、同じ条件(受給開始年齢や働き方の想定)でそれぞれ計算し、まずは年額で合算。そのあと月額に直すと、生活費と照らし合わせやすくなります。

公的年金シミュレーターで初期設定から簡易見積もりを作る

公的年金シミュレーターは、スマートフォンやPCから利用可能な簡易的な試算ツールです。基本情報を入力するだけで、将来の年金額を概算で確認できます。

利用の流れは次のとおりです。

- 入力項目:年収・加入区分・退職年齢・繰下げの有無を入力するだけで概算額を表示

- 夫婦での試算:夫→妻の順で同一条件を入力し、それぞれの金額を算出

- 繰下げパターンの比較:「双方繰下げ」「片方のみ繰下げ」「どちらも繰下げなし」など複数条件で比較すると、増減の効果が把握しやすい

- 条件保存:厚生年金の適用拡大や賃金横ばいなど、異なる前提を設定して保存しておけば、制度改正や働き方の変化に対応できる

操作はとてもシンプルなので、まずは一度触ってみるだけでも「自分たちの老後のお金」がイメージしやすくなります。

合算後は手取り額まで落とし込む

年金を夫婦で合算した金額は額面にすぎません。そのままでは生活設計に使えないので、最終的に「手取りベース」に直すことが大切です。

手順は次のとおりです。

- 夫婦それぞれの年金額(年額)を合算する

- 公的年金等控除をかけて課税所得を出す

- 所得税と住民税を計算する(自治体の早見表を使うと便利)

- 65〜74歳は健康保険料と介護保険料、75歳以降は後期高齢者医療保険料を加える

- 年金合算額-税金-社会保険料 = 年金の手取り額

こうして出した「手取り額」を、生活費・住宅費・医療や介護の費用と比べてみれば、貯金を取り崩す必要があるか、年金を繰下げた方がよいかなど、具体的な判断につなげられます。

年金だけで暮らす夫婦シニアの実例とリアルな声

ここでは、実際に年金生活を送っている人の声を紹介し、夫婦が直面しやすい課題を整理します。

投稿「年金のリアルな生活費が知りたい。年金9万円で暮らすとしたら国保の保険料はいくらか、病気や入院で生活は成り立つのか。医療費や介護費用がどれほどかかるのか不安です」

引用:Yahoo!知恵袋

回答「市民税非課税世帯でも国保料はゼロにならず、65歳以降は介護保険料が加わるため年金の1割程度が天引きされる。高額療養費制度があっても差額ベッド代や食事代など自己負担は多く、民間保険も想定ほど役立たない。糖尿病などの持病があれば毎月の医療費は1万円以上かかり、歯科治療でも出費が続く。9万円程度では生活は困難で、少なくとも75歳前後まで働く必要がある。老後資金として数千万円は必要であり、貯蓄が無いと不安が大きい」

引用:Yahoo!知恵袋

この事例から見えるのは、年金額が月9万円程度では医療費や介護費を賄うのが難しく、現実的には就労や預貯金の取り崩しが必須であることです。

高齢期は想定外の支出が多く、生活保護の対象外であっても国保や介護保険料は必ず発生します。老後資金3,000万円という目安が「過大ではない」と実感できる声といえるでしょう。

投稿「シニアの方に質問。年金生活はどのようにやりくりしているのか。足りない分はパートで補っているのか知りたい」

引用:Yahoo!知恵袋

回答「年金だけでは生活は厳しいが、老後に働かなくても暮らせるように前もって準備してきた。結果として生活に困らない程度の資金がある」

引用:Yahoo!知恵袋

この声から分かるのは、「老後の安心は準備次第」ということです。年金だけで暮らせると考えるのではなく、最初から足りないことを前提にして、現役のうちから貯蓄や支出の計画を立てておくことが大切になります。

年金生活でも働かずに暮らせている人は、偶然そうなったわけではなく、若いころからコツコツ準備してきた結果だと考えるべきでしょう。

共働き夫婦が知っておくべき年金制度の注意点

共働き夫婦の年金受給額に関係しそうな年金制度の注意点について紹介します。

注意点1.老齢年金の支給額は減額の傾向が続いている

老齢年金は毎年見直しが行われるものであり、今の時点で将来の年金額が増えるか・減るかは断言できません。ただし、現状だけを見ると毎年減額傾向が続いています。

日本年金機構によれば、国民年金の受給額は毎年減額傾向にあります。

| 項目 | 老齢基礎年金(国民年金)の支給額(満額) |

|---|---|

| 令和2年度 | 78万1,700円 |

| 令和3年度 | 78万900円 |

| 令和4年度 | 77万7,800円 |

| 項目 | 老齢基礎年金の平均的な支給額 ※夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額 |

|---|---|

| 平成28年 | 22万1,504 円 |

| 平成29年 | 22万1,277 円 |

| 平成30年 | 22万1,277円 |

| 令和元年 | 22万1,504円 |

| 令和2年 | 22万724円 |

| 令和3年 | 22万496円 |

| 令和4年 | 21万9,593円 |

少子化で年金保険料を納める現役世代が減る一方、年金受給者である高齢者は増加する傾向にあることから、今後も年金受給額は少しずつ目減りすることが考えられます。

注意点2.加給年金は受給できない可能性がある

加給年金は、老齢厚生年金を受給している人に生計を維持されている「配偶者」や「子ども」がいる場合に上乗せ支給される年金です。

| 対象者 | 加給年金額 | 年齢制限 |

|---|---|---|

| 配偶者 | 22万3,800円(特別加算有) | 65歳未満であること |

| 1人目・2人目の子 | 各22万3,800円 | 18歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 |

| 3人目以降の子 | 各7万4,600円 | 18歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 |

この加給年金も含めた年金制度の改正が実施されました。

また、配偶者が65歳になると加給年金は打ち切られるため、同年齢の夫婦等は恩恵を受けられないことに注意が必要です。

共働き夫婦の年金受給額に関するよくある質問

共働き夫婦の年金受給額に関するよくある質問は以下のとおりです。

夫婦の一方が亡くなった場合の遺族年金はいくら?

遺族年金は老齢年金との「併給調整」が行われるため、最終的な金額は日本年金機構で個別確認が必要です。

概算は以下のとおりです。

- 遺族基礎年金(子のいる配偶者・子)

年額83万1,700円(2025年度)+第1・2子 各23万9,300円、第3子以降 各7万9,800円 - 遺族厚生年金

亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3 - 中高齢寡婦加算

子のいない40~65歳の妻に年62万3,800円(2025年度)。ただし2028年以降は25年間かけて縮小

夫婦のどちらかが亡くなった場合でも、遺族年金により一定の生活補填があると理解しておくことが大切です。

扶養内パートと正社員、将来の年金額はどれくらい違う?

厚生年金に加入できるかどうかが大きな分かれ目です。

加入年数と収入水準で差が広がります。

概算例(平成15年4月以降の式を使用):

| 月収 | 加入期間 | 年額増額 | 月額換算 |

|---|---|---|---|

| 12万円 | 10年 | 約7.9万円 | 約6,600円 |

| 15万円 | 20年 | 約19.7万円 | 約1.6万円 |

| 9万円 | 10年 | 約5.9万円 | 約4,900円 |

制度改正で厚生年金の適用範囲は拡大しており、短時間勤務でも加入できる機会が増えています。

専業主婦から再就職すると年金受給額は増える?

専業主婦だった人が再就職すると、年金はしっかり増えます。厚生年金に入れば、その分が老齢厚生年金として上乗せされるからです。

さらに65歳を過ぎてから働くと、毎年9月時点での加入状況が反映され、翌月から年金額が改定されます(在職定時改定)。また70歳のときにも再計算が行われるので、働いた分は年金に反映されやすい仕組みです。

ただし、給料と年金を合わせた金額が基準を超えると「在職老齢年金」のルールで一部が減らされる可能性があります。再就職を考えるときは、収入と年金のバランスをチェックしておくことが大切です。

年金繰り下げは共働き夫婦に有利なのか?

年金を「繰り下げ」てもらう方法は、元気に働けていて、ある程度の資産もある世帯にとって有利になります。1か月遅らせるごとに年金額は+0.7%、最長75歳まで繰り下げると+84%まで増やせます。

共働き夫婦なら、片方だけ繰り下げるとか、受け取りのタイミングをずらして毎年の収入を平らにするなどの工夫が現実的です。ポイントは「夫婦全体で収入の流れをならしていく」ことにあります。

まとめ:共働きでも働き方次第で受け取れる年金は異なる

共働きで得られる年金だけで生活できるかどうかは、夫婦の働き方や各自の年収によっても異なります。

総務省「家計調査」によると、高齢夫婦の無職世帯の生活費は毎月約255,000円でした。

夫婦ともに老齢厚生年金と老齢基礎年金を受け取れるケースでは年金だけで生活費をカバーできるという試算でしたが、年収によっても厚生年金額は異なります。