- 「新NISAで1800万円を超えたらどうなるの?」

- 「満額を使いきった後の運用ってできるの?」

- 「非課税枠は復活するのか知りたい」

このように考えている方もいるでしょう。

結論、新NISAで1800万円を超えた場合の仕組みは以下のとおりです。

- 1800万円を超えた投資分は課税口座で課税対象になる

- 1800万円以内なら非課税のまま無期限で運用できる

- 売却すれば非課税枠が翌年復活し再利用できる

本記事では、新NISAの非課税枠を超えた場合の仕組みから、1800万円を使い切った後の運用方法、夫婦での活用や課税口座との組み合わせ方まで徹底解説していきます。

「せっかくの非課税枠を無駄にしたくない」方は、ぜひ参考にしてください。

新NISAで1800万円を超えたらどうなる?

まずは、新NISAで1800万円を超えた際の扱いや、非課税のまま保有し続けられる仕組みなどを解説します。

超えた分は課税口座(特定口座など)で課税対象になる

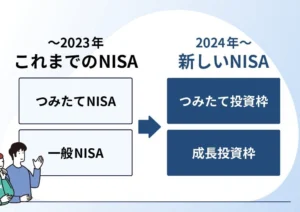

新NISAの非課税枠は合計で1,800万円です。成長投資枠とつみたて投資枠を合わせると、1年に最大360万円まで投資できます。

つまり、フルに使えば最短5年で上限に達する計算です。それ以上に投資した分は新NISAでは扱えず、特定口座や一般口座で管理されます。

つまり、非課税で守られるのは1,800万円まで。それを超える投資には通常の課税ルールが適用されるので、資産運用を考えるときは「非課税枠」と「課税口座」を分けて考えることが大切です。

1800万円以内なら非課税のまま無期限で保有可能

新NISAの非課税枠は投資額ベースで1,800万円です。この範囲内で購入した株式や投資信託は、売却益や配当を受け取っても課税されません。ポイントは「投資した元本が1,800万円以内」であることです。

旧NISAでは非課税期間が5年または20年に限られ、終了後には課税口座への移管を検討する必要がありました。しかし新NISAではこうした制約がなくなり、老後資金や教育資金など目的に応じて、非課税枠内の資産を安心して保有し続けることが可能です。

売却すれば非課税枠が翌年復活して再利用できる

新NISAでは、一度使った非課税枠が消滅するわけではありません。非課税枠で購入した資産を売却すると、その翌年に同額分の枠が復活し、再び非課税で投資を行うことが可能です。

したがって、上限に達した場合でも運用を止める必要はなく、売却と再投資を繰り返すことで非課税の恩恵を継続的に享受できます。

注意したいのは、復活するのは「売却額」ではなく「購入額」だということ。たとえば500万円で買った株が700万円に上がって売れたとしても、翌年に戻る非課税枠は500万円分だけ。利益の200万円までは枠として復活しません。

新NISAで1800万円を使いきったらどうする?

新NISAの非課税投資枠をすべて使い切った後にどう動くかで、将来の資産形成の成果は変わります。

ここからは具体的な運用方法を紹介します。

長期保有を続けて非課税で資産を育てる

非課税枠1,800万円を使い切った後も、資産を売却せずに保有し続けることが可能です。

新NISAは「非課税期間が無期限」なので、一度買った商品は持っている限り、増えた利益や配当に税金はかかりません。

夫婦で口座開設して運用する

非課税枠をもっと広げたいなら、夫婦でそれぞれNISA口座を作るのがおすすめです。NISAは1人1口座までですが、夫婦なら合計で3,600万円まで非課税で投資できます。

たとえば2人で毎年360万円ずつ投資すれば、5年で上限まで積み立てられます。しかも「夫は教育資金」「妻は老後資金」といったふうに目的を分けて運用するのもアリです。

課税口座と組み合わせて管理する

非課税枠1,800万円を超えて投資する場合には、課税口座を利用する必要があります。

特定口座や一般口座なら投資額に制限はありませんが、利益には20.315%の税金がかかります。

特定口座では金融機関が年間取引報告書を作成するため、確定申告の手間を軽減できるのが特徴的です。さらに「源泉徴収あり」にしておけば、税金も自動で処理してくれます。

一方、一般口座は損益計算から確定申告まで全部自分でやらなければならないため注意しましょう。

管理のしやすさや自分の手間を考えて、どちらの口座が合っているかを選ぶのがポイントです。

売却→再投資でポートフォリオを組み替える

非課税枠を全部使ってしまっても、売却と再投資をうまく使えばポートフォリオを組み替えることができます。

たとえば、長く持って値上がりした成長株を一部売って、その枠でインデックス投資に切り替える、といったイメージです。ライフステージに合わせて資産のバランスを変えられます。

ただし、売却や解約するタイミング次第では一時的に損をすることもあります。相場の状況や家計の予定を見ながら、無理のない範囲で計画的に組み替えることが大切です。

新NISA1800万円をほったらかしたらいくらになる?

ここでは、拠出年数と運用を続ける年数を合計30年間とし、年率5%を前提に試算しました。

※実際の結果は利回りや商品コストによって変動します

【5年で満額→25年放置】元本1800万円が約7070万円に

年間360万円(つみたて120万円+成長240万円)を5年間積み立てて、その後は25年間ほったらかしにするケースです。早く大きな額を投じる分、運用期間が長く取れるので、3つのパターンの中でも一番リターンが大きくなります。

年率5%で運用すると、将来の資産は約7,070万円に。ポイントは「最速で枠を埋めて長く複利を効かせる」ことで、大きな伸びにつながるところです。

【10年で満額→20年放置】元本1800万円が約6307万円に

年間180万円(つみたて120万円+成長60万円)を10年間コツコツ積み立てて、その後20年間は保有するパターンです。5年で一気に入れるケースより平均の保有年数が短いので、複利の伸びはやや控えめになります。

年率5%で計算すると、将来の資産は約6,307万円。5年で満額にした場合よりは少なくなりますが、毎年の負担が小さいぶん、実際に続けやすいプランといえるでしょう。

さらに投資を10年に分けることで、相場の変動に当たりやすい時期を分散できるメリットもあります。

【15年で満額→15年放置】元本1800万円が約5652万円に

毎年120万円を15年間コツコツ積み立てて、そのあと15年間は保有するパターンです。拠出が一番ゆっくりなので、複利が効く期間は短めになります。

年率5%で計算すると将来の資産は約5,652万円。3つのシナリオの中では一番少ない金額になりますが、年間の負担が小さいので現実的に取り組みやすいプランといえます。

また、つみたて投資枠を使うため、低コストのインデックスファンドを中心に投資できるのもメリットです。

新NISA1800万円は使いきるべきか?判断基準について

非課税枠を埋めること自体は魅力的ですが、誰もが一気に投資すべきとは限りません。

ここでは1800万円を活用するかどうかを判断する基準を整理します。

生活資金を圧迫しない範囲で投資を継続できるかどうか

投資を考えるときにまず大事なのは、「生活を削ってまでやっていないか」という点です。新NISAは魅力的ですが、家計が苦しくなってしまっては意味がありません。

たとえば年間360万円を投資するなら、毎月30万円が必要です。手取り600万円くらいの世帯だと、生活費や教育費を考えると現実的にかなりきついはずです。

目的に対して投資時期を前倒しできるか

次のチェックポイントは「目的のお金が必要になる時期に間に合うか」です。もし老後資金をつくるのが目的なら、30年くらいの時間をかけて毎年120万〜180万円を積み立てていけば、非課税枠を十分に活かせます。

考え方の軸はシンプルで、「目標金額を逆算したとき、投資を前倒ししないと届かないかどうか」。時間に余裕があるなら分散しながら、期限が近いなら早めに枠を埋める。そんなふうにライフイベントに合わせて運用計画を立てるのがポイントです。

市場リスクに耐えられる資金余力があるかどうか

最後に大事なのは、「相場が下がったときに耐えられるかどうか」です。たとえば年間360万円を5年間で入れて満額にしても、急落が来れば元本割れのリスクは大きくなります。

そんなときでも追加で投資を続けられる人や、回復するまでじっくり待てる人なら、「早く枠を埋めて複利を効かせる」やり方もありです。

ポイントはシンプルで、「下落相場でも続けられる余裕があるかどうか」。無理があるなら満額を急ぐ必要はありません。

夫婦でNISAを利用した場合の3600万円シミュレーション

夫婦で新NISAを利用すれば、合計で最大3,600万円の非課税投資枠を確保できます。

ただし「毎月いくら積み立てるか」「何年で埋めるか」で、ゴールの資産額は大きく変わります。

以下は年5%の利回りを想定したシミュレーションです。

| 積立額(月) | 年間積立額 | 枠を埋める年数 | その後の運用年数 | 運用終了時の資産額(概算) |

|---|---|---|---|---|

| 60万円(各30万) | 720万円 | 5年 | 25年 | 約1億4,200万円 |

| 30万円(各15万) | 360万円 | 10年 | 20年 | 約1億2,640万円 |

| 20万円(各10万) | 240万円 | 15年 | 15年 | 約1億1,300万円 |

| 10万円(各5万) | 120万円 | 30年 | 0年(満額時) | 約8,320万円 |

新NISAで賢く運用するための実践ポイント

ここからは新NISAで賢く運用するための実践ポイントを紹介します。

投資の目的と必要金額を最初に明確化する

投資を始めるにあたっては、まず「何のために運用するのか」を明確にしましょう。

老後の生活資金なのか、子どもの教育費なのかで、必要なお金の大きさも投資期間も全然違ってきます。

そして、目的を持っていると「ここまで続けよう」と思えるので、長期投資を続けるモチベーションにもつながります。

初心者は積立投資で市場変動に慣れるのが安全策

投資初心者にとっては、まず少額から積立を始めることが安全策となります。毎月1万円や3万円といった規模でも、実際の値動きを体感するには十分です。

もし相場が下がったときに大きなお金を入れていたら、含み損も大きくなり、気持ち的にかなりしんどくなるはずです。少額なら損が出ても冷静に観察できるので、経験を積むにはちょうどいいやり方といえます。

一括投資を選ぶなら専門家の伴走がリスク回避につながる

一括投資を検討する段階から投資の専門家へ相談することをおすすめします。

まとまったお金を一気に投資する場合、慎重に考える必要があるからです。相場が下がったときに「売るべきか」「持ち続けるべきか」「追加で買うべきか」と、難しい判断を迫られます。

長期的に成長が見込めるインデックス投資を軸にする

新NISAのように「非課税で長く運用できる制度」と相性がいいのがインデックス投資です。市場全体に分散して投資するものなので、長期的に経済成長の波に乗りやすいのが強みです。

たとえば全世界株式や米国株式に連動する投資信託なら、1つの商品で数千社に分散投資できます。個別株に比べて値動きが安定しやすく、初心者でも続けやすいのがポイントです。

余裕があれば「つみたて枠+成長投資枠」を併用してバランスを取る

新NISAには「つみたて投資枠(年120万円)」と「成長投資枠(年240万円)」があります。どっちを使うか迷う人も多いですが、資金に余裕があるなら両方を組み合わせて使うのがおすすめです。

つみたて投資枠では、低コストの投資信託を長期的に保有することで安定的な資産形成を図れます。一方、成長投資枠では株式やETFを利用することで、より高いリターンを追求することが可能です。

改正後の新NISAに潜むデメリットと注意点

新NISAは旧制度より使いやすくなりましたが、注意点を理解せずに利用すると想定外の損失や運用の失敗につながるおそれがあります。

ここでは新NISA制度利用で気をつけたいポイントを整理します。

市場変動に惑わされない

積立投資のゴールは短期での儲けではなく、長い時間をかけて資産を育てることにあります。株や投資信託の値段はいつも上下していて、短期間での値下がりは避けられません。

たとえば100万円投資して、数か月後に80万円に下がることもあります。そのときに売ってしまえば損が確定しますが、積立を続けていれば時間とともに回復する可能性も同時にあります。

積立が生活を圧迫すると投資リズムが崩れる

非課税枠を埋めたい気持ちはあっても、生活を削ってまで積み立てるのは逆効果です。NISAは余ったお金を投資する制度なので、生活費まで回してしまうと家計が崩れてしまいます。

枠復活は「売却額」ではなく「購入額ベース」

新NISAは、売却すると非課税枠が翌年に復活します。ただし復活するのは「売却額」ではなく「購入額」に基づく点に注意が必要です。

たとえば500万円で買った株が700万円に上がって売却した場合、翌年に戻るのは500万円分のみ。増えた200万円は非課税枠としては復活しません。

非課税保有限度額は再利用で回す仕組み

新NISAの非課税保有限度額は、生涯で1,800万円と定められています。ただし、一度使い切っても終わりではなく、売却することで翌年に購入額分の枠が復活します。

正しく理解すれば、教育費や住宅資金などで一時的に資産を取り崩した場合でも、その後再び非課税枠を使って投資を継続できます。

新NISA1800万円超えたらに関するよくある質問

新NISA1800万円超えたらに関するよくある質問は以下のとおりです。

1800万円を超えた利益は課税されるのか?

課税されません。新NISAでは投資元本が1800万円以内であれば、その資産から発生する配当金や売却益はすべて非課税です。

非課税枠を放置したままでも問題ない?

問題はありません。新NISAでは非課税保有期間が無期限となっており、1800万円の範囲で購入した金融商品はそのまま長期保有しても非課税が継続します。

課税口座とNISA口座、どちらを優先すべき?

優先すべきはNISA口座です。NISA口座の非課税メリット(20.315%の税負担を回避できる)は非常に大きく、まずは毎年の年間上限額(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円=合計360万円)を可能な範囲で埋めることが基本です。

銘柄変更は非課税枠を維持したままできる?

できません。新NISAでは、保有資産を「スイッチング」して銘柄を入れ替える仕組みはありません。銘柄を変更したい場合は一度売却→翌年復活する購入額分の枠で新たに投資する流れとなります。

まとめ:新NISA1800万円を超えた後は「再投資」を前提に計画を立てよう

この記事では、新NISAで1800万円を超えた場合の扱いや、非課税枠を使い切った後の運用方法を解説しました。

「教育資金は妻の口座」「老後資金は夫の口座」と分けて活用すれば、世帯全体で効率的に非課税メリットを受けられます。

大切なのは生活資金を削らず、無理なく続けられる計画を立てることです。非課税枠を味方につけて、資産をしっかり育ててください。