理想的な家庭を思い描いたとき、子供が2人いる家庭を想像する人は多いでしょう。

「将来は、こどもは2人は欲しい!」

「2人目を妊娠したいけど、将来のお金が不安。」

このように子供が2人欲しいと考えている人や子供が2人いる家庭の人は不安や疑問を抱えているのではないでしょうか。

本記事では、子供が2人いる家庭の年収はいくらが理想か、必要な費用について解説します。

また、子育てで利用できる公的制度や子育て費用の負担軽減法なども紹介します。

この記事を読めば、子供2人世帯に必要な年収や子育てにかかる金額のシュミレーションができます。

最後まで読んで、ぜひ参考にしてみてください。

子供を2人育てるために理想的な年収はいくら?

子供を育てるには、教育費をはじめ多くの費用がかかります。特に中学生や高校生になると学校教育費に加え、学校外の教育費用も多くかかってきます。

教育資金の形成を助成してくれる制度は多くありますが、余裕を持って子育てをするためにもある程度の年収が必要になるでしょう。

ここからは、子供を2人育てるために理想的な年収について紹介していきます。

- 学費を考慮すると年間100万円以上貯められるのが理想

- 世帯年収が900万円ほどあると理想的

学費を考慮すると年間100万円以上貯められるのが理想

幼稚園から大学まですべて国公立に進学すると仮定した場合でも1,000万円程度は必要です。私立の学校に進学する場合は、さらに費用がかかります。

単純計算で1年に100万円以上貯金するのが理想です。子供が2人いる場合は、倍の費用が必要になるため、年200万円以上は貯金しなくてはなりません。

また、子どもの学費貯金だけでなく、生活費や自分たちの将来に向けた積立などもかかってきます。そのため、生活費など諸々の費用とは別に年100万円以上貯金できるかが大切です。

世帯年収が900万円ほどあると理想的

厚生労働省の令和4年国民生活基礎調査によると、児童のいる世帯の平均総所得は785万円です。約790万円の税金と社会保険料の割合を合計で25%を手取り額と仮定すると約593万円です。

手取り額から年間100万円を貯金するには、手取りの約18%を貯金に回さなくてはなりません。子供が2人や3人いる場合は、さらに貯金が必要です。これらを踏まえて余裕を持って生活するためには、世帯年収が900万円ほどあるのが理想的でしょう。

また、国公立に通わせたり、奨学金制度を活用したりするなどの工夫も大切です。国の制度などを上手く活用するためにも、事前にリサーチしておくとよいでしょう。

子供が2人いる家庭の平均年収は約750万円

結論から言うと、子供が2人いる家庭の平均年収は約750万円です。

厚生労働省「2022年国民生活基礎調査の概況」によれば、児童のいる世帯の平均総所得は、以下のとおりです。

|

世帯の種類 |

平均総所得 |

|---|---|

| 全世帯 | 545.7万円 |

| 児童のいる世帯 | 785.0万円 |

児童のいる世帯という括りなので、子供が1人だけの場合や3人以上の場合もあります。

児童のいる世帯の年収は、全世帯の年収と比べて約235万円多い計算になります。

子育てにかかる費用を解説

ここでは、子育てにかかる費用を年齢ごとに紹介します。

- 高校卒業まで

- 大学入学から卒業まで

「子供は、手がかかるうちはお金はかからず、手がかからなくなるとお金がかかる。」と言われています。

子供の年齢によってかかる金額が違うことを理解し、将来に備えて準備することが重要です。

高校卒業まで

幼稚園から高校卒業までにかかる学習費総額のデータは以下のとおりです。

| 公立 | 私立 | |

|---|---|---|

| 幼稚園 | 472,746円 | 924,636円 |

| 小学校 | 2,112,022円 | 9,999,660円 |

| 中学校 | 1,616,317円 | 4,303,805円 |

| 高校 | 1,543,116円 | 3,156,401円 |

| 合計 | 5,744,201円 | 18,384,502円 |

引用元:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査の結果について」

このように公立学校と私立学校の費用は大幅に違います。

公立学校の場合で見ると、小学校は年間35万円ほどの学習費ですが、中学校からは50万円以上かかるので、年齢が上がるにつれて子育て費用は高くなると考えたほうがよいでしょう。

大学入学から卒業まで

大学入学から卒業までにかかる費用をご紹介します。

- 大学の学費

- 大学でひとり暮らしした場合の費用

大学にかかる費用は、大学の種類やひとり暮らしするかどうかでも大きく違うため注意が必要です。

大学の学費

国公立大学や私立大学にかかる費用は以下のとおりです。

| 大学区分 | 学費平均 |

|---|---|

| 国公立大学 | 4,812,000円円 |

| 私立大学文系 | 6,898,000円 |

| 私立大学理系 | 8,216,000円 |

参考:日本政策金融公庫|令和3年度「教育費負担の実態調査結果」

国公立大学は、文系理系ともに学費に差はありませんが、私立は文系より理系が100万円以上高いです。

子供が目指す分野によって学費に差があるのでチェックしておきましょう。

大学でひとり暮らしした場合の費用

また、大学入学になるとひとり暮らしをする場合も多く、学費とは別に費用がかかります。

全国大学生活協同組合連合会の「第59回学生生活実態調査 概要報告」によると、2023年の一人暮らしの1カ月の生活費支出合計は、平均12万7,500円です。

4年間で計算すると約612万円になるので、一人暮しするかどうかで大学入学から卒業までの費用が大きく変わるといえるでしょう。

子育てで利用するべき公的制度

ここでは、子育てで利用するべき公的制度について紹介します。

子育てには、学費以外にもさまざまな費用がかかるため、子育て世帯に支給される手当があります。

- 児童手当

- 高等学校等就学支援金

どのような手当があるのかを把握し、該当する場合は貰えるようにしましょう。

児童手当

子育て世帯への助成である児童手当があります。

児童手当は、受給することで子供の教育にかかる金額を軽減するために作られた制度です。

子供が産まれてから15歳の誕生日後の最初の3月31日になるまでの間、1ヶ月あたり、3歳未満は15,000円、3歳からは10,000円(第3子以降15,000円)の手当が支給されます。

ただし、一定の所得を上回る場合は児童手当は支給されず、特例給付として1人当たり1ヶ月5,000円が支給されるので注意が必要です。

具体的に子供2人世帯で妻が扶養に入っている場合の所得制限限度額は960万円が目安です。(児童手当のご案内(厚生労働省))

高等学校等就学支援金

子育てで利用できる公的制度として高等学校等就学支援金があります。

授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済負担の軽減を図れます。

具体的に、主な受給資格は、日本国内在住の対象高校の生徒であることと、年収約910万円未満世帯の生徒であることの2点。

支給期間や支給額の一部の例は、以下のとおりです。

| 定額授業料 | 支給限度額 |

|---|---|

| 公立高等学校全日制 | 9,900円/月 |

| 公立高等学校通信制 | 520円/月 |

日本国内に在住し、年収約910万円未満の世帯は対象になる場合があるので、ぜひチェックしてみましょう。

この記事の内容の他にも、「お金が貯まる29の知恵」を1冊にまとめました。

今ならLINE登録するだけで、無料でプレゼントしています。

この機会に是非一度LINE登録して、特典を今スグ受け取ってください。

子供を育てるときに考えたいポイント

子供を育てる時に考えたいポイントは様々なものがあります。地域によって子育て支援制度がちがったり、教育の方針だったりなど考えなくてはいけないことは沢山あります。

主に子供を育てる時に考えたいポイントとして、下記の3つを紹介します。

- 住居の場所

- 教育の方針

- 資産の作り方

現状と照らし合わせながら将来について考えることが大切です。

住居の場所

1つ目は住居の場所です。地域によって子育てに関連の支援制度が異なり、家庭によって教育観や価値観によって理想とするものは様々です。夫婦ともに納得できる支援が提供されている地域に住むことで、金銭的な負担を抑えられます。

全国の中でも東京都は、0〜15歳の子どもの医療費が無料です。さらに千代田区では、高校生等医療費助成制度を導入しており、高校生も医療費がかかりません。次世代育成手当として月額5,000円の支援を受けられるため、子供にかかる費用の負担を軽減できます。

このような市区町村で行っている子育て支援は、自治体の公式HPやSNS、区報などから確認できます。

教育の方針

子供が幼稚園から大学まですべて公立に通えば金銭的な負担はさほど多くなりません。一方で、私立の学校に通うことになった場合は、想定よりも学費が多くかかってしまうこともあります。

もちろん家計をやりくりすれば私立に通わせることもできます。しかし、子どもの学費を優先することで、生活費が厳しくなったり、自分たちの貯金ができなくなったりすることも少なくありません。そのため、教育のなかで重視することを決めておくことが大切です。

公立学校と私立学校にはそれぞれ良さがあり、一概にどちらが良いとは判断できません。子どもの意思が一番ですが、夫婦同士の教育方針をすり合わせおくことで将来の計画がしやすくなるでしょう。

資産の作り方

今の時代は銀行にお金を預けていても増えません。子供が行きたい学校に通わせるためにも貯金だけでなく、投資や節税などマネーリテラシーを高めておくことが大切です。

投資と聞くとハードルが高く、なかなか手を出せない方も少なくありません。取り組みやすい資産運用の1つに「NISA」があげられます。金融機関によっては月額1,000円ではじめられるうえに、積立が厳しい月はお休みできたりなど初心者でもはじめやすい傾向にあります。

年金だけでは将来のための資産に不安があるという方は、現金以外を貯める貯蓄を始めてみてはいかがでしょうか。現在は、勉強をするためのコンテンツも増えているので、知識がないという方でも安心して取り組むことができるでしょう。

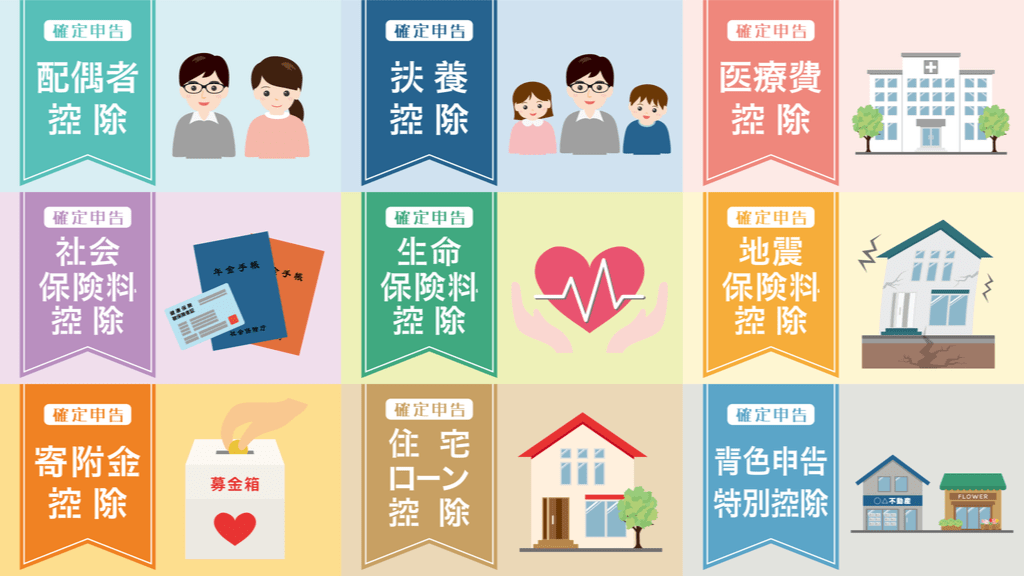

また、節税対策も「ふるさと納税」や「生命保険控除」などが注目を集めています。取り組んでいる方も多いため、周囲に相談してみるのもおすすめです。

子育て費用の負担を減らすためにするべきこと

ここでは、子育て費用の負担を減らすためにするべきことを紹介します。

- NISA・iDeCo等で資産運用をする

- 固定費を削減するなど支出を減らす

- 共働きをする

- 収入を増やせないか検討する

- 支出を減らす

公的な制度や手当を利用しても、それだけで十分まかなえるわけではありません。

収入や支出のバランスを考え、工夫できるところを検討しましょう。

NISA・iDeCo等で資産運用をする

NISAやiDeCoなどを利用して資産運用すると、効率的な資産運用を目指すことができます。

子育ての費用の負担ができる理由は、毎月コツコツと積立投資をしながら非課税で運用できることです。

例えばNISAのつみたて投資枠では、年間120万円までの投資枠を使って金融庁の基準をクリアした投資信託などに投資できます。NISA内で投資した商品の運用益は期間の制限なしで非課税になります。

税金として納める利益分まで再投資に回せるため、将来を見据えて効率的な資産形成が可能です。長期的な運用が基本ですが、お金が必要なときは投資信託を売却して現金を引き出すこともできます。

iDeCoは老後資金作りのために作られた制度のため、60歳まで引き出せない特徴があるので、子育て世代にはNISAを利用している人が多いようです。一方、掛金の全額が所得控除になるというNISAにはないメリットもあります。所得控除によって課税所得が少なくなることで所得税と住民税が安くなり、資産運用をしながらも子どもの学費や習い事に捻出しやすくなるでしょう。

固定費を削減するなど支出を減らす

独身や夫婦2人であればあまり気にしていなかったかもしれませんが、子育て費用の負担軽減のために家計における固定費の見直しは重要です。

なぜなら、固定費の見直しは月々の貯蓄といえるほど、何ヶ月も続けば大きな差になるからです。

具体的には、以下の内容を見直すと家計を見直せるでしょう。

- 住宅費

- 水道光熱費

- 通信費

- 保険料

- 教育費

- 車関係

- サブスク

通信費や保険料に関しては、会社によってほとんど変わらない内容で料金が違う場合があるので、固定を削減する際に見直してみてもよいでしょう。

例えば、近年よく目にするようになったサブスクは月々1,000円と固定費の中では安価に感じますが、年間に換算しても続けたいサービスかよく考えて契約しましょう。

固定費を削減すると家計の圧迫を減らせて、子育て費用の負担軽減に繋がります。

共働きをする

子育ての費用の負担を減らすために共働きをするのもひとつの方法です。

小さい間は、子供のために時間を使いたい人も多いはず。

しかし、小学生に上がると子供は外で過ごす時間も増えて、空いた時間を有効に使えます。

1人の年収を上げるよりも、早く成果が見込めるので、共働きは子育ての負担を減らせるでしょう。

収入を増やせないか検討する

資産作りの方法として、収入を増やせないかを検討してみましょう。最近では、会社勤務だけでなく、在宅勤務やフレックス制など自由な働き方が増えてきています。

ハンドメイドなど得意なことを生かした副業もおすすめです。子供がいても自宅でスキマ時間に働きやすいでしょう。

また、祖父母に支援をしてもらうのも1つの手です。日本の金融資産や高齢者のもとにあるともいわれているため、一度相談してみてはいかがでしょうか。

支出を減らす

支出の見直しも欠かせません。携帯電話や生命保険などの通信費は減らせる可能性があります。最近では、格安スマホや大手キャリアの格安プランなども登場しています。ほかにも特に事情がない場合は、固定電話は解約しても問題ないでしょう。

また、生命保険は必要なものだけに加入するのがおすすめです。あまり必要のない保険に加入しているケースも少なくないため、これを機に見直してみましょう。外食を減らして食費を抑えるのもおすすめです。

まとめ:子供に不自由なく生活してもらうために

本記事では、子供が2人いる家庭の理想の年収や必要な費用などの情報について解説しました。

子供が2人いる家庭の理想的な年収は750万円です。

将来設計する際、お金は切っても切り離せない存在です。

必要なお金を理解し、記事で紹介した制度や負担を減らす方法を利用して、安定した生活を目指しましょう。